木更津の誇る八剱八幡神社

木更津市にある八剱八幡神社は、地元の人々に深く親しまれている神社です。

見どころが多くありますので紹介していきますね。

八剱八幡神社の由緒と伝説

八剱八幡神社は、日本武尊の妃、橘姫の勇気ある行為が生んだ神話的な地です。

彼女が海の神の怒りを鎮めるため、海に身を投じた瞬間、神々の加護と愛の交わりによって

「君去らず」と名付けられ、やがて「木更津」と名付けられました。この神話的出来事が、

木更津の歴史の原点となったのです。

御祭神

誉田別命(ほんだわけのみこと)

これは、日本の神話に登場する神で、大和政権の成立を象徴する存在とされています。この神は、天照大神の孫であり、初代天皇である神武天皇の父とされています。

息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)

この神は、誉田別命の妻であり、神武天皇の母とされています。彼女は優れた知恵と美しさを持つ女性として描かれています。

足仲彦命(たらしなかつひこのみこと)

この神は、誉田別命と息長足姫命の息子であり、神武天皇の弟とされています。彼の名前は「足の速い若者」を意味し、勇敢さと活力を象徴しています。

素盞鳴命(すさのおのみこと)

この神は、雷神として知られ、荒々しさと力強さを象徴しています。彼は、天照大神の弟であり、日本の神話における重要な事件の中心人物です。

日本武尊(やまとたけるのみこと)

この神は、歴史的に14代目の天皇とされています。彼は「日本の勇者」という意味を持ち、その名前は日本全体の平和と繁栄を象徴しています。

末社

三社神社

・御嶽神社

御嶽神社は全国に多く分布していますが、最も有名なものは長野県岡谷市に位置する「乗鞍岳御嶽神社」でしょう。

この神社は乗鞍岳の山麓にあり、山岳信仰の中心地として知られています。

主に山の神である大国主命を祀っています

・三峰神社

三峰神社は埼玉県秩父市にある神社で、主に大山祇神(おおやまつみのかみ)を祀っています。

大山祇神は山の神であり、特に農業や狩猟の守護神とされています。

三峰神社は自然豊かな場所に位置しており、その美しい風景から訪れる人々に癒しを提供しています。

・稲荷神社

稲荷神社は全国に数多く存在し、その中で最も有名なものは京都市伏見区の伏見稲荷大社です。

稲荷神社は主に稲荷神(うかのみたま、あるいはいなり)を祀り、商売繁盛や五穀豊穣を祈願する場所として知られています。

祖神社

屋船久久能知神 ・屋船豊受姫神

手置帆負神・彦狭知神

源頼朝お手植えの蘇鉄

大正15年5月、木更津銀行の露崎銀平が森家から譲り受けた蘇鉄を鶴岡八幡宮に奉納。

相駒と呼ばれる森家は馬の休息地で、頼朝もここで休み、蘇鉄を植えたと伝わる。

源頼朝は鎌倉幕府創設のため安房国に渡り、木更津を通過し当社に戦勝祈願し、神領を奉納。

露崎氏が蘇鉄を奉納。現在、立派な蘇鉄は多くの人に知られる。

この蘇鉄は大正十五年五月に当時の(株)木更津銀行頭取露崎銀平氏が森家から譲り受け、奉納されたものである。

森家は屋号を「相駒」と言い、君津市草牛の山中に在り、その山道を馬に乗り鹿野山まで登る人、又は下って来た人もこの家の前で休憩し馬同士が顔を合わせる所から、この場所を「相駒」というようになった。

頼朝も、ここで兵馬の疲れを癒し、北上する際に森家にお礼として蘇鉄を植えたといわれる。

また頼朝と当社八劔八幡神社との関わりは深く、鎌倉幕府を創始した頼朝は保元・平治の乱で大敗した源家再興の為、治承四年(一一八〇年)八月安房国平北郡猟島(現在の鋸南町竜島)に渡り房総で兵を募った。

時の豪族千葉常胤・上総介広常の協力を仰ぎ、次々と関東の諸豪族を配下に収め平家討伐の根拠地とした。

頼朝は、ここ木更津を通過の折り、当社に戦勝祈願に訪れ、その後神領を奉納したと伝えられる。

この事蹟を知る露崎氏が代々大切に育ててきた森家の蘇鉄を譲り受け当社に奉納した。

現在では立派な大樹となり「お手植えの蘇鉄」として多くの人に知られている。(境内掲示より)

御来光(レイライン)

春分と秋分の日には、太平洋から昇る太陽の光が、出雲大社へと続く神聖な道が現れます。

この道は古代からのレイラインとして知られ、木更津はその一部に位置し、近年ではパワースポットとして多くの人々に親しまれています。

木更津市指定文化財

格天井装飾画162枚

昭和55年に改修された社殿の格天井装飾画は、狩野派の技法で描かれた162枚の絵からなり、

花、鳥、季節の風景、武具、芸能道具、霊獣や瑞鳥など多様なモチーフを含んでいます。

これらの作品は、訪れる人々に深い感動を与え、豊かな美的体験を提供するとともに、

社殿の内部を華やかに彩っています。

五大力船絵馬

「五大力船」は、江戸から木更津を結ぶ航路で活躍した荷搬船で、地元では「ごぜき」と呼ばれ親しまれ、他地域の船人からも尊敬されていました。

隅田川で他の船は「ごぜき」を避けて通るほどの威光を持っていたとされます。

この五大力船を描いた絵馬は明治初期に奉納され、昭和59年(1984年)には指定文化財として認定されました。

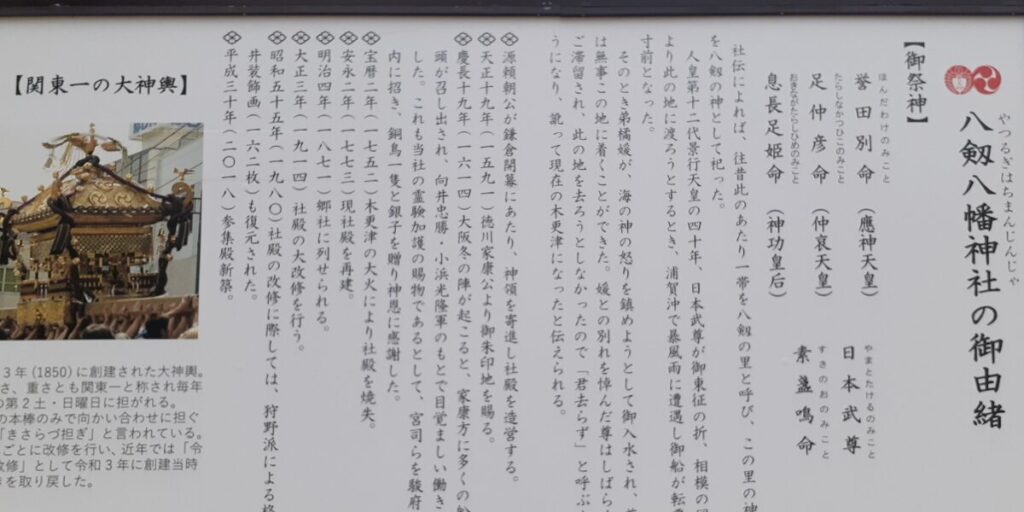

関東一の大神輿

八剱八幡神社の神輿渡御は、享保年間から始まり、嘉永3年の創建以来受け継がれてきました。

関東一の大神輿と称されるその威容は圧倒的で、毎年の本殿祭で見られる壮大な行事の一部です。

若者たちの力強い担ぎ手とともに、歴史と威厳の輝きが市内を彩ります。

限定月御朱印・アサリおみくじ・アイス最中も楽しめます

八剱八幡神社では、毎月異なる美しい御朱印を手に入れることができます。

神社のホームページでチェックし、特別な思い出を作りましょう。

また、木更津ならではの魅力を感じるためには、アサリおみくじに挑戦したり、

創業60年の歴史を誇る東屋のアイス最中を味わったりするのがおすすめです。

これらの体験を通じて、楽しむことができます。

楽天・Amazon御朱印帳購入を見てみる

心安らぐ境内の一時

八剱八幡神社は、いつも丁寧に掃除され、神聖な雰囲気に包まれている美しい場所です。

今年は手水舎に藁で作られた龍が飾られ、参拝者を迎えています。

木更津にお越しの際は、ぜひこの神社を訪れてみてください。

駐車場

専用駐車場がありますが、朝早い時間帯ですとチェーンがかかってます。

専用駐車場がまだ開いていない場合は、鳥居をくぐり、境内内に駐車することが可能です。

アクセス

千葉県木更津市富士見1丁目6-15

コメント